Konten dari Pengguna

Amazigh: Bahasa yang Tergusur di Maroko

2 September 2025 11:52 WIB

·

waktu baca 3 menit

Kiriman Pengguna

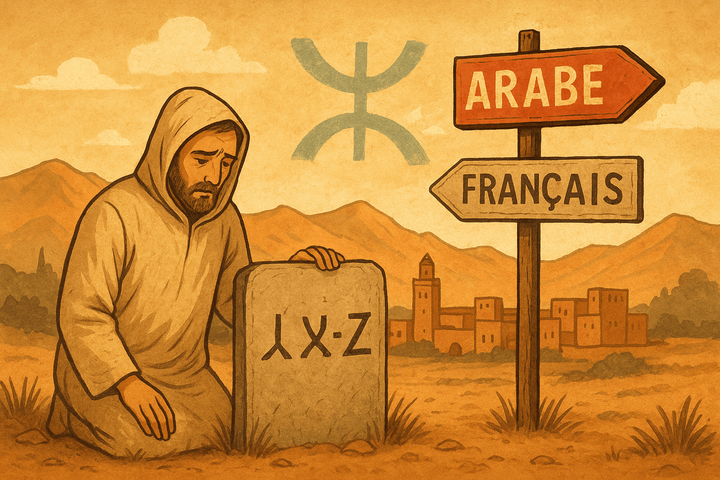

Amazigh: Bahasa yang Tergusur di Maroko

Bahasa Amazigh di Maroko terdesak oleh dominasi Arab dan Prancis. Meski diakui resmi sejak 2011, implementasinya minim. Artikel ini menyoroti krisis identitas dan upaya revitalisasi bahasa leluhur.Aidatul Fitriyah

Tulisan dari Aidatul Fitriyah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di Maroko, ada bahasa yang lebih tua dari kota-kota megahnya. Bahasa itu pernah menjadi tali pengikat antar-suku, bahasa pasar, dan doa di pegunungan.

Kini ia hanya terdengar sayup di sudut rumah, kalah nyaring dari bahasa Arab dan Prancis yang bergaung di sekolah, kantor, hingga layar televisi.

Sejarah Amazigh adalah sejarah panjang tentang ketahanan. Selama lebih dari tiga ribu tahun, bahasa ini menjadi lingua franca di Afrika Utara.

Ia bukan sekadar kata-kata, melainkan penanda kebersamaan, jembatan antar-suku, serta wadah bagi nilai dan ritual. Amazigh menjadi suara tanah, sejarah, dan ingatan.

Kemunculan Bahasa Arab

Gelombang pertama datang pada abad ketujuh. Islam menyebar ke Maghreb dengan bahasa Arab sebagai pengusungnya. Bahasa wahyu itu tidak hanya dipakai di masjid, melainkan juga dalam pemerintahan.

Kota Kairouan yang didirikan Uqba ibn Nafi menjadi pusat penyebaran Arab sekaligus simbol kuasa. Sejak saat itu, Amazigh perlahan kehilangan panggung.

Kolonialisasi Bahasa Prancis

Beberapa abad berlalu, datang kekuatan baru dari Eropa. Tahun 1912, Perjanjian Fez memberi Prancis kuasa penuh atas Maroko.

Bahasa kolonial ini segera menjelma tanda modernitas. Di bawah kebijakan Hubert Lyautey, Prancis menjadi bahasa sekolah, birokrasi, dan administrasi.

Amazigh tak mendapat ruang, bahkan dijadikan sekat untuk mempertegas perbedaan antara Arab dan Berber.

Kolonialisme bukan hanya merampas tanah, tetapi juga meruntuhkan hirarki bahasa.

Kemerdekaan pada 1956 sempat memberi harapan. Namun negara memilih Arabisasi. Bahasa Arab ditetapkan sebagai lambang nasionalisme dan identitas Islam.

Prancis tetap dipertahankan di sektor sains, ekonomi, dan pendidikan tinggi. Amazigh semakin terdesak, kali ini bukan oleh kolonial asing, melainkan oleh proyek negara sendiri.

Perubahan baru datang pada 2011. Konstitusi Maroko akhirnya mengakui Amazigh sebagai bahasa resmi, sejajar dengan Arab. Sepintas terlihat sebagai kemenangan sejarah. Tetapi pengakuan itu lebih mirip prasasti "indah terukir, namun dingin dan kaku".

Undang-undang 2019 yang mengatur penggunaannya belum mampu melahirkan perubahan nyata. Kekurangan guru, minimnya kurikulum, dan birokrasi yang lamban membuat Amazigh tetap tersisih di ruang pendidikan dan administrasi.

Kondisi itu merembes ke keluarga. Generasi tua masih setia memakai Amazigh, tetapi anak-anak mereka tumbuh dengan Arab dan Prancis.

Di kota, Amazigh dianggap tidak menjanjikan masa depan. Bahasa leluhur kehilangan nilainya sebagai simbol prestise, tergantikan oleh logika ekonomi.

Menguasai Prancis adalah tiket menuju profesi bergengsi. Arab memberi legitimasi di ruang negara dan agama. Amazigh hanya tersisa di dapur rumah, tanpa nilai tukar.

Kini Amazigh berdiri di persimpangan. Di atas kertas ia diakui, tetapi di lapangan ia tersisih.

Jika hanya berhenti sebagai simbol, bahasa ini akan terus melemah hingga tinggal kenangan. Yang hilang bukan sekadar kosakata, melainkan jiwa kolektif yang terbangun selama ribuan tahun.

Penyelamatan Amazigh tak cukup lewat hukum atau kebijakan negara. Ia harus hidup di sekolah, di ruang media, di percakapan keluarga.

Bahasa ini harus kembali bernapas di ruang publik. Sebab menjaga Amazigh bukan hanya menjaga kata, melainkan menjaga keragaman dan sejarah sebuah bangsa. Dan keragaman adalah denyut yang membuat Maroko tetap bernyawa.