Konten dari Pengguna

Longer, Linger & Angle: Bisik Rapuh & Denting Besi

19 November 2025 14:28 WIB

·

waktu baca 6 menit

Kiriman Pengguna

Longer, Linger & Angle: Bisik Rapuh & Denting Besi

Pameran penutup Ara Contemporary 2025: Xiuching Tsay (Thailand) & Pande Wardina (Indonesia) bertemu tanpa pernah bertemu. Memori rapuh berbisik, besi berkarat berteriak.Hidayat Adhiningrat

Tulisan dari Hidayat Adhiningrat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ara Contemporary menutup tahun 2025 dengan pameran terakhir mereka di tahun ini. Ada dua sajian sekaligus yaitu eksplorasi mendalam Condro Priyoaji tentang cahaya, pantulan, dan keheningan, serta pameran duo antara Pande Wardina (Indonesia) dan Xiuching Tsay (Thailand) bertajuk Longer, Linger & Angle.

Di ruang pameran duo, kita diajak merenungkan kembali batas-batas yang selama ini kita anggap tegas. Antara yang hadir dan yang absen, yang akrab dan yang asing, tradisi dan inovasi. Dua seniman dari negara berbeda ini seperti saudara kembar yang terpisah sejak lahir, tak pernah bertemu, tapi berbicara dengan bahasa yang sama.

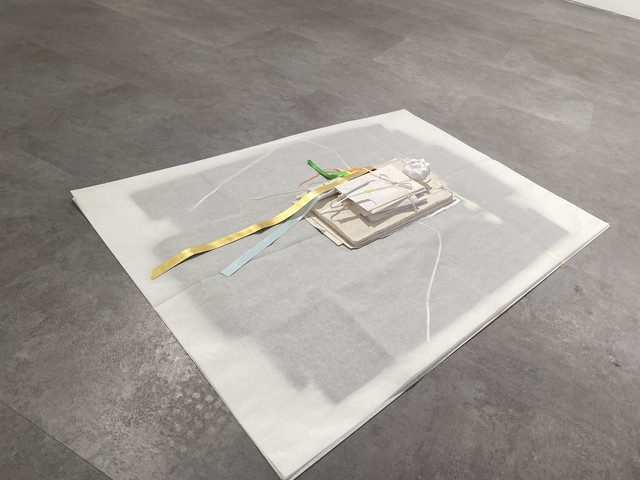

Di ruang Focus Gallery itu, karya Xiuching Tsay menyapa dengan kelembutan yang terasa nyaris menyakitkan. Ia seperti arkeolog yang menggali rumah masa kecilnya sendiri dengan membawa rakitan-rakitan rapuh dari kertas tipis, kain tua yang sudah usang, dan benda-benda ritual yang seolah masih menyimpan napas leluhur. Semua disusun dengan penuh kasih, hingga kita ikut merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah kita miliki.

Di sisi lain ruang, Pande Wardina datang dengan cara yang sama sekali berlawanan. Kasar, berisik, dan sedikit nakal. Ia mengambil barang rongsok, potongan besi berkarat, kabel-kabel menjuntai, lalu merangkainya menjadi mesin-mesin kecil yang bergerak sendiri, berderit, dan seolah hidup. Ketika kedua bahasa seni ini bertemu dalam satu ruang, yang tercipta bukan benturan, melainkan percakapan yang hangat.

Yang menarik, kedua seniman ini tak pernah bertemu sebelum pameran ini dibuat. Tapi ketika karya mereka diletakkan berdampingan, ruangan jadi bernapas dengan ritme yang sama. Rapuhnya lapisan kertas Tsay berdialog dengan kabel-kabel putus Pande. Keheningan lukisan berlapis Tsay dijawab oleh bunyi mesin milik Pande. Mereka seperti dua sisi memori yang sama. Satu sisi ingin melupakan dengan lembut, satu sisi lagi menolak lupa dengan cara berteriak.

Begitu turun ke ruang Focus Gallery, di dinding putih sesuatu tergantung seperti mayat kenangan yang lupa cara jatuh. Ini adalah “Once, A Replayed Sound Near The Staircase” karya Xiuching Tsay yang hadir sebagai karya pembuka. Karya ini adalah sebuah totem kecil yang rapuh, seolah dibuat oleh anak kecil yang sudah terlalu tua untuk percaya pada mainan. Tubuhnya sebatang kayu baluster tangga yang dicat putih pudar, potongan klasik dari rumah tua yang pernah berderit setiap malam.

Di sekelilingnya menempel benda-benda yang seharusnya sudah dibuang bertahun-tahun lalu: lilin putih yang meleleh separuh dan membeku lagi, pita satin pink yang sudah kusut, kotak korek api bekas dengan stiker burung kecil yang matanya terkelupas, tutup botol plastik bening, dan seutas tali merah tipis yang menggantung lemas sampai hampir menyentuh lantai, seperti urat nadi yang terputus. Semuanya disatukan dengan paku-paku kecil dan lem kering dari tetesan lilin.

Semua suara masa kecil yang pernah ditinggalkan di rumah lama itu kini terperangkap dalam benda ini, direkam ulang dalam bentuk sampah yang tak lagi berguna. Ia tergantung di sana seperti fosil dari satu malam tertentu yang tak pernah selesai. Seperti seseorang pernah menutup pintu kamar, lalu lupa membawa serta kenangannya, sehingga kenangan itu menempel sendiri di dinding, menjadi sebuah benda yang terlalu berat untuk dipegang, terlalu ringan untuk diingat dengan jelas.

Karya-karya Tsay dalam pameran ini merekonstruksi ranah domestik sebagai arkeologi. Ia menggali benda-benda dan gestur ritual yang muncul kembali dalam bentuk berlapis dan rapuh. Lukisan-lukisan berlapis dan rakitan rapuhnya mempertanyakan gagasan tentang asal-usul dan kontinuitas. Dengan menumpuk, mengolase, dan “membongkar”, praktik Tsay meniru cara memori menggeser dirinya sendiri, berpindah antara kejernihan dan ilusi.

Di dinding putih yang sama, lukisan besar menggantung. Judulnya “The Siblings On Their Trail Of Crumb”. Di tengah kanvas, dua sosok transparan saling bertautan, terbuat dari sapuan warna pastel yang meleleh: kuning lemon, merah muda permen karet, hijau daun mint, biru es krim yang sudah mencair di bawah matahari. Di sekitar mereka, garis-garis musik tanpa suara mengalir horizontal, seperti partitur yang ditulis oleh anak kecil dengan crayon. Not-not kecil berbentuk lingkaran dan titik-titik bertebaran di mana-mana. Warna-warnanya lembut, tapi terasa basah.

Sementara Xiuching berbisik dengan kelembutan yang nyaris menyakitkan, Pande Wardina datang dengan cara yang sama sekali lain. Ia menyelidiki kelangsungan ritual lewat bricolage kotor, mekanika murahan, dan penundaan digital yang sengaja dibuat cacat. Elektronik low-tech, besi rongsok, kabel putus-putus, rangkaian tangan yang ugal-ugalan. Semuanya dipaksa berdialog antara yang sakral dan yang paling profan.

Di ujung ruangan, sebuah kotak abu-abu kecil tergantung sendirian, seperti kepala radio tua yang dipotong dari tubuhnya di bengkel desa. Judulnya “Suara yang Tersisa”. Di sisi kiri kotak itu, lempengan besi berkarat berlubang-lubang, bekas dipukul ribuan kali hingga tak lagi rata, menatap kita dengan dua speaker hitam kecil yang seperti mata kosong. Kabel putih tipis menggantung lemas ke bawah.

Ting… ting… ting… Denting palu pada besi, pelan, teratur, tak pernah tergesa. Seperti napas seorang pande di tengah malam, saat api masih menyala dan dunia di luar pura sudah tertidur. Setiap ketukan sama persis, tapi terasa berbeda. Kadang lebih dalam, kadang lebih tinggi, kadang terhenti sejenak. Seolah si pande mengangkat kepala, memandang bara, lalu menghela napas panjang sebelum memukul lagi.

Di Bali, “pande” bukan sekadar marga. Ia adalah kasta para pembuat api, penempa yang bisa membuat logam bernyanyi. Tapi di karya ini, suara itu bukan lagi suara kerja. Ia adalah suara rindu. Rindu pada masa ketika besi masih bisa jadi suci, ketika setiap pukulan palu adalah doa, ketika logam masih mau diajak bicara.

Di sudut lain, sebuah televisi tabung tua berdiri di atas pedestal putih, seperti terdakwa yang sudah tahu vonisnya. Badannya hitam pekat, bongsor, berdebu, jenis yang dulu nongkrong di warung kopi tahun sembilan puluhan. Di atas kepalanya, dua batang besi berlubang disilangkan membentuk X besar. Di belakangnya, antena kecil menjulang seperti tanduk setan yang sudah patah separuh. Judulnya “Dalam Pengawasan”.

Layar hidup, tapi tak menayangkan apa pun yang kita kenal. Gambar buram, bergetar, biru keunguan, khas rekaman CCTV murahan. Yang ditampilkan adalah punggung televisi itu sendiri, dari kamera yang dipasang di belakang, tapi selalu tertinggal setengah detik. Seperti hantu yang lupa cara meniru gerakan hidup dengan tepat. Di tengah layar, tulisan merah darah menyala terang: FRAGILE – HANDLE WITH CARE. Seolah sedang mengingatkan bahwa kita, penontonnya, adalah barang yang rapuh. Kita sedang diawasi, kita sedang direkam, kita sedang ditunda.

Pameran Longer, Linger & Angle akhirnya mempertemukan dua seniman dari dua budaya yang tampak berbeda, tapi ternyata menanya hal yang sama: bagaimana kita menyampaikan yang tak terucapkan, yang tak tersentuh, lewat medium yang sudah rusak, murahan, atau sengaja dibuat tak sempurna? Bagaimana kita mewakili keteguhan memori sekaligus kehilangan yang tak terelakkan tanpa jatuh ke nostalgia murahan atau metafor yang terlalu gampang?

Keduanya, dengan cara yang bertolak belakang, mengatakan hal yang sama. Memori tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Kadang jadi bisikan lembut, kadang jadi denting palu di tengah malam.