Konten dari Pengguna

Mengapa Kita Mencintai yang Menyakiti, dan Menyakiti yang Mencintai?

21 November 2025 14:18 WIB

·

waktu baca 5 menit

Kiriman Pengguna

Mengapa Kita Mencintai yang Menyakiti, dan Menyakiti yang Mencintai?

Betapa seringnya kita mendengar kisah tentang seseorang yang menjadi tempat curhat selama berbulan-bulan, hanya untuk ditinggalkan begitu saja ketika sang pujaan hati kembali pada masa lalunya atau...Lambang Wiji Imantoro

Tulisan dari Lambang Wiji Imantoro tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

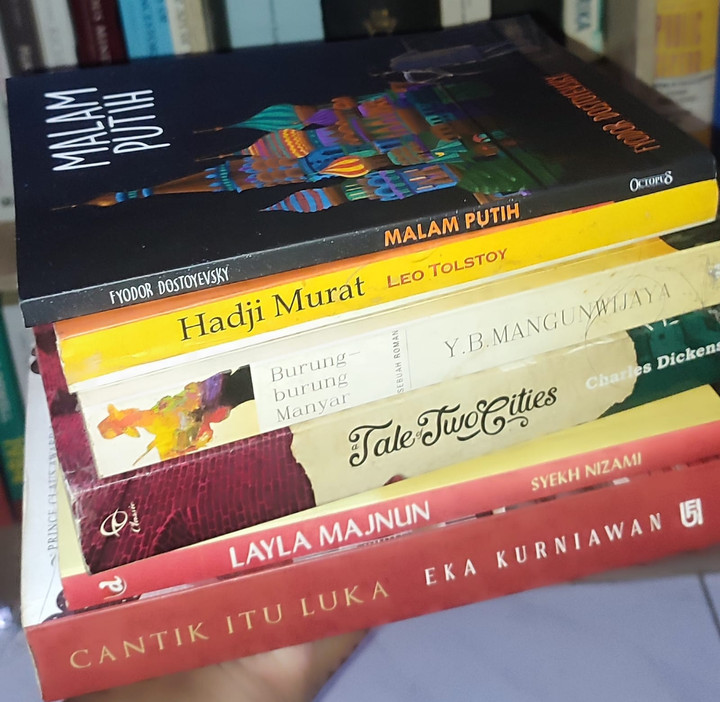

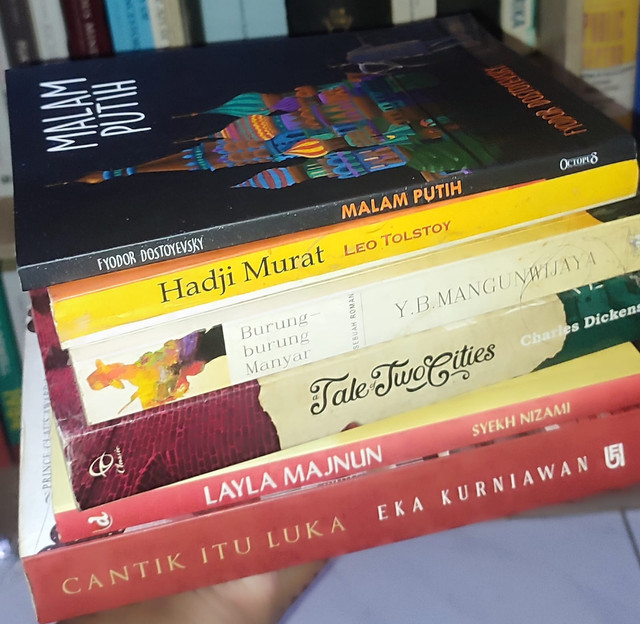

Ada cinta yang menyembuhkan, namun ada juga cinta yang menimbulkan luka. Bukan karena kebencian, melainkan karena pengabaian. Inilah wajah cinta yang dipotret Fyodor Dostoevsky dalam White Nights. Sebuah kisah yang tidak menawarkan akhir bahagia, tapi justru menunjukkan betapa menyakitkannya mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar memilih untuk tinggal.

Banyak orang mengenang White Nights sebagai kisah tentang cinta yang tak terbalas. Namun jika dilihat lebih dalam, ini adalah kisah tentang ketimpangan emosional. Tentang seseorang yang memberi dengan sepenuh hati, dan seseorang yang menerima, lalu pergi seolah tak pernah ada yang berarti.

Tokoh utama sang tanpa nama, atau oleh Dosetoevsky sering disebut Dreamer, adalah representasi manusia yang rentan dan tulus. Ia menawarkan bahunya kepada Nastenka, gadis yang sedang patah hati, selama empat malam yang sunyi di kota St. Petersburg, Rusia. Dreamer bukan hanya hadir sebagai teman bicara, tapi juga sebagai satu-satunya ruang aman bagi Nastenka di saat ia merasa rapuh. Namun ketika cinta mulai tumbuh, Dostoevsky memutus kisah itu dengan kejam: Nastenka memilih kembali kepada lelaki lamanya, lelaki yang sebelumnya telah meninggalkannya begitu saja.

Apa yang terasa menyakitkan bukan hanya karena cinta Dreamer tidak berbalas. Lebih dari itu, kehadiran Nastenka telah menihilkan semua pengorbanan dan keberadaan Dreamer. Ia tidak hanya gagal membalas cinta, tetapi juga gagal menghargai kebaikan. Bahkan di akhir cerita, surat yang ia kirimkan bukan permintaan maaf yang tulus, melainkan justru setumpuk penyesalan Nastenka yang malah mempertegas bahwa Dreamer tak lebih dari “persinggahan” dalam hidupnya.

Kini Semakin Banyak Nastenka dan Dreamer

Yang membuat White Nights terasa begitu relevan hari ini adalah karena dinamika cinta di era digital semakin mirip dengan cerita Dostoevsky yang terbit pada 1848 atau hamper 2 abad yang lalu. Kita hidup di zaman di mana orang mudah hadir dan mudah pergi. Kita terhubung oleh notifikasi, tapi tak benar-benar saling peduli. Banyak yang mencari pelarian emosional, bukan komitmen. Banyak yang mencari “tempat penampungan” untuk sementara, tapi tidak siap bertahan saat luka itu mulai sembuh.

Betapa seringnya kita mendengar kisah tentang seseorang yang menjadi tempat curhat selama berbulan-bulan, hanya untuk ditinggalkan begitu saja ketika sang pujaan hati kembali pada masa lalunya atau memilih orang lain. Betapa sering pula kita menyaksikan cinta bertepuk sebelah tangan yang dimulai dari kedekatan emosional, dari “kamu satu-satunya yang ngerti aku,” yang akhirnya hanya menjadi luka baru dan menjelma menjadi sebaris kenangan pahit karena yang paling mengerti pun bisa jadi yang paling cepat dilupakan.

Inilah cerminan dari kejahatan emosional masa kini: ketika seseorang hadir, menerima kasih sayang, bahkan bersandar penuh di saat rapuh, tetapi pergi saat mulai merasa kuat. Bukan karena mereka jahat secara sadar, tapi karena mereka tidak pernah berniat benar-benar tinggal.

Dan di sinilah letak ironi kontemporer yang Dostoevsky tangkap jauh sebelum Tinder dan Instagram ada: kita seringkali mencintai yang menyakiti dan menyakiti yang mencintai. Kita lebih mudah jatuh cinta pada mereka yang penuh misteri dan suka ’tarik-ulur’, daripada kepada mereka yang hadir secara utuh dan tulus. Kita mengejar yang pergi dan lupa pada yang setia.

White Night dan Paradoksal Percintaan Modern

Ada paradoks psikologis yang sering tidak kita sadari dalam dinamika relasi, yaitu ketika kita lebih tertarik pada yang menjauh, dan sering abai terhadap yang mendekat. Dalam White Nights, Nastenka memilih kembali pada seseorang yang telah meninggalkannya, dan mengabaikan sang Dreamer pria yang menemaninya di saat terlemah. Pilihan yang tampak irasional itu, nyatanya, mencerminkan kecenderungan emosional yang kerap muncul dalam banyak kisah cinta di dunia nyata.

Sering kali, kita tidak jatuh cinta pada yang mencintai kita, tetapi pada yang membuat kita merasa harus “membuktikan diri” agar layak dicintai. Kita tertarik pada misteri, pada yang sulit digapai, karena di sanalah ego kita merasa tertantang. Sebaliknya, cinta yang hadir dengan tenang, yang tak menuntut pembuktian, sering kita nilai “kurang greget”, padahal justru di sanalah letak ketulusan yang sebenarnya.

Dalam banyak kasus, keterikatan emosional justru tumbuh dari ketidakpastian. Kita mengira itu cinta, padahal bisa jadi hanya adiksi pada validasi yang tak kunjung datang. Kita ingin menang, bukan sekadar mencinta. Inilah mengapa banyak orang bertahan dalam relasi yang menyakitkan, bukan karena bahagia, tapi karena belum bisa menerima bahwa cinta seharusnya tidak menyiksa.

Fenomena ini membuat kita tanpa sadar menyakiti mereka yang mencintai kita tanpa syarat. Karena terlalu terbiasa dengan cinta yang menantang, kita jadi canggung menerima cinta yang lembut. Padahal cinta yang sehat tidak selalu datang dalam bentuk gemuruh. Ia hadir tenang, tapi kuat menopang. Seperti Dreamer yang tidak pernah menuntut, hanya menawarkan kehadiran.

Tentang Mencintai, Melepaskan, dan Mengingat

White Nights bukan hanya kisah tentang patah hati. Ia adalah cermin atas kenyataan bahwa cinta tidak selalu berujung pada kepemilikan. Kadang, cinta hanyalah ruang untuk hadir dan menjadi saksi bagi pertumbuhan orang lain. Dan barangkali, luka terbesarnya bukan ketika cinta tak dibalas, tapi ketika cinta dibalas dengan pengabaian. Ketika kita tak hanya ditolak, tapi juga dilupakan.

Tapi Dostoevsky tak menulis white night untuk membuat kita putus asa. Justru, ia menuliskannya agar kita belajar: bahwa mencintai tetaplah hal yang indah, bahkan saat cinta itu tak tinggal. Bahwa kehadiran kita, meski hanya sebentar, bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Karena cinta, sejatinya, adalah keberanian untuk memberi, meski tak selalu menerima.

Dan seperti sang Dreamer, mungkin kita semua pernah berada di posisi itu, mencintai tanpa dibalas, memberi tanpa diminta, dan akhirnya harus melepaskan tanpa pernah benar-benar dianggap. Tapi seperti malam putih yang tak pernah benar-benar gelap, cinta yang jujur akan selalu menyisakan cahaya. Bukan untuk menyatukan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita pernah mencintai dengan sungguh-sungguh.