Konten dari Pengguna

Tamparan yang Disalahpahami: Ketika Disiplin Gagal Dipahami Sebagai Kasih

17 Oktober 2025 16:00 WIB

·

waktu baca 5 menit

Kiriman Pengguna

Tamparan yang Disalahpahami: Ketika Disiplin Gagal Dipahami Sebagai Kasih

Tamparan yang Disalahpahami: Ketika Disiplin Gagal Dipahami Sebagai KasihNurrohman Efendi

Tulisan dari Nurrohman Efendi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kasus kepala sekolah di Lebak, Banten, yang menampar seorang siswa karena kedapatan merokok di area sekolah kembali memantik perdebatan publik: apakah tindakan tegas semacam itu masih pantas di dunia pendidikan modern? Bagi sebagian orang, jawabannya jelas: tidak boleh. Kekerasan, sekecil apa pun bentuknya, adalah pelanggaran terhadap hak anak. Namun, bagi sebagian lain, terutama mereka yang tumbuh dalam sistem pendidikan lama, tindakan seperti itu adalah bentuk perhatian dan tanggung jawab moral seorang pendidik terhadap muridnya.

Kita hidup di zaman ketika batas antara disiplin dan kekerasan menjadi sangat tipis. Satu gerak refleks bisa diartikan sebagai pelanggaran HAM. Satu tamparan bisa menghapus reputasi puluhan tahun dedikasi seorang guru. Padahal, jika mau menelisik lebih dalam, tamparan itu bisa jadi bukan ekspresi kebencian, melainkan luapan kepedulian yang gagal dikomunikasikan dengan baik.

Bahasa Tegas dari Hati yang Peduli

Di sekolah, kepala sekolah bukan hanya pengelola administratif, tapi juga simbol nilai, moral, dan keteladanan. Ia menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Ketika seorang siswa dengan santai merokok di area sekolah — tempat yang seharusnya steril dari perilaku buruk — kepala sekolah punya tanggung jawab moral untuk bertindak. Namun, yang sering luput kita sadari adalah: dalam momen-momen spontan seperti itu, komunikasi tidak selalu berjalan ideal. Emosi moral, rasa tanggung jawab, dan harapan agar murid berubah sering kali meledak dalam bentuk fisik yang tidak dimaksudkan sebagai kekerasan.

Bagi kepala sekolah yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun, menegur keras siswa adalah bentuk cinta. Ia bukan ingin mempermalukan, tetapi ingin “menyadarkan.” Sayangnya, generasi sekarang hidup dalam sistem nilai yang berbeda. Mereka tumbuh dalam era di mana teguran keras dianggap melukai harga diri, dan tindakan fisik — sekecil apa pun — langsung dikategorikan sebagai kekerasan. Maka, niat baik untuk mendidik pun berubah menjadi bahan kecaman. Kepala sekolah yang bermaksud membentuk karakter justru dituduh mencederai anak.

Ketika Komunikasi Moral Gagal Dimengerti

Di sinilah letak persoalannya: bukan pada niat, tetapi pada kegagalan komunikasi moral. Dalam pendidikan, komunikasi tidak hanya soal pesan, tapi juga persepsi. Seorang guru bisa bermaksud menyampaikan kasih dengan cara keras, tapi jika murid dan orang tua menafsirkan itu sebagai kekerasan, maka makna moralnya gagal tersampaikan.

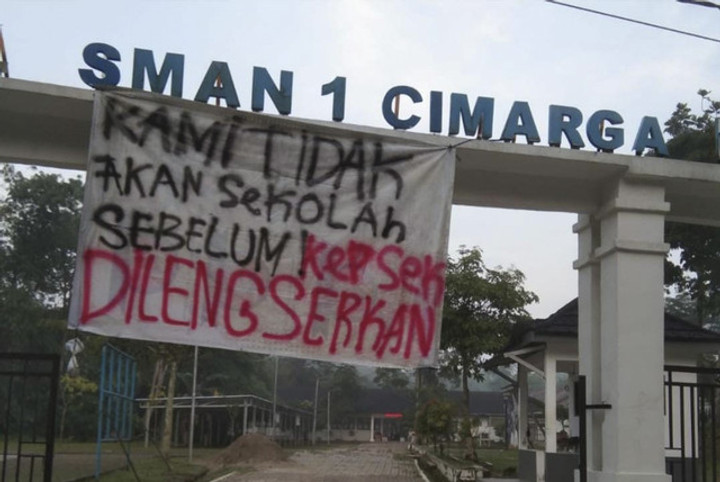

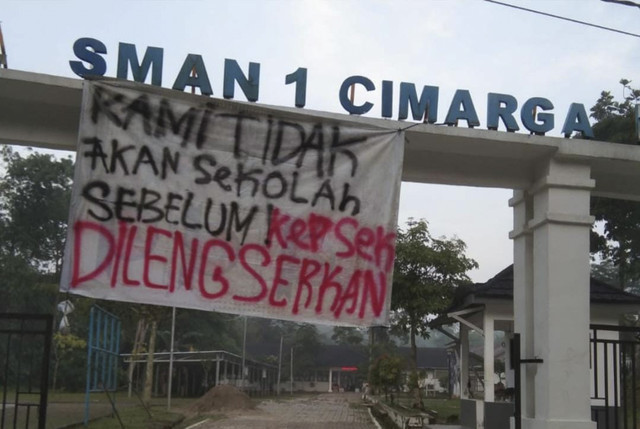

Itulah yang terjadi di Lebak. Tamparan yang lahir dari rasa tanggung jawab justru diterjemahkan sebagai tindakan sewenang-wenang. Siswa merasa dipermalukan. Orang tua merasa anaknya dizalimi, hingga memicu aksi mogok sekolah sebagai bentuk “solidaritas” antar siswa. Media sosial-pun terbelah, ada yang pro dan kontra dengan tindakan kepala sekolah.

Padahal, komunikasi pendidikan sejatinya bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana makna bisa dipahami bersama. Kepala sekolah mencoba menegakkan aturan; murid menuntut rasa hormat. Di antara keduanya, tak ada ruang dialog. Yang tersisa hanyalah luka — di pipi dan di hati.

Sekolah yang Serba Salah

Kini, dunia pendidikan berada di posisi yang sulit. Guru dan kepala sekolah seolah serba salah. Bersikap lembut — dibilang tidak tegas, bersikap tegas — dituduh melakukan kekerasan. Padahal, sekolah adalah miniatur kehidupan sosial yang sejatinya membutuhkan keseimbangan antara kasih dan disiplin.

Masalahnya, publik kini menilai segala sesuatu dengan kacamata media sosial: cepat, emosional, dan sepihak. Satu video, satu potongan cerita, bisa mengubah persepsi publik tanpa memahami konteks utuh di baliknya. Kepala sekolah di Lebak misalnya, langsung dinonaktifkan. Langkah administratif itu memang perlu agar kasus bisa diselidiki, tapi jika berhenti di sana, kita justru mengirimkan pesan yang salah: bahwa setiap tindakan tegas terhadap siswa berpotensi menghancurkan karier seorang pendidik. Dampaknya bisa panjang. Guru-guru lain akan ragu untuk menegur keras siswa yang melanggar. Mereka akan memilih diam demi keamanan diri, bukan demi kebaikan murid. Akhirnya, sekolah kehilangan daya didik, dan disiplin perlahan terkikis.

Ketika Cinta Butuh Bahasa Baru

Meski begitu, kita juga harus jujur: bentuk komunikasi keras seperti tamparan tidak lagi relevan di era sekarang. Bukan karena maknanya hilang, tapi karena caranya sudah tidak bisa diterima oleh sistem sosial baru. Kepala sekolah yang menampar bukan berarti tidak sayang. Ia hanya gagal menerjemahkan rasa sayangnya ke dalam bahasa komunikasi yang bisa diterima generasi digital — generasi yang lebih sensitif terhadap simbol kekuasaan, namun sering kali kebal terhadap makna moral di baliknya.

Mendidik di zaman ini berarti belajar menggunakan bahasa kasih yang tegas namun empatik. Tegas bukan berarti kasar, empatik bukan berarti lembek. Komunikasi dalam pendidikan harus mampu menegakkan nilai tanpa membuat anak merasa direndahkan. Karena pendidikan sejatinya bukan soal menghukum, tapi menumbuhkan.

Belajar dari Salah Tafsir

Kasus di Lebak seharusnya tidak diakhiri dengan penghakiman, tetapi dijadikan momentum refleksi nasional tentang komunikasi di dunia pendidikan. Kita perlu bertanya: apakah sistem pendidikan kita sudah menyiapkan guru dan kepala sekolah untuk menghadapi dinamika komunikasi generasi Z yang serba cepat, emosional, dan terbuka? Apakah sekolah hanya diajarkan untuk mendisiplinkan, tanpa pernah dilatih cara mengomunikasikan disiplin itu dengan penuh empati?

Begitu pula orang tua dan masyarakat — perlu menyadari bahwa tidak semua tindakan keras lahir dari kebencian. Kadang, teguran yang terasa menyakitkan justru lahir dari kasih yang terlalu dalam. Hanya saja, cara menyampaikannya sudah tidak lagi cocok dengan zaman.

Menemukan Kembali Makna Pendidikan

Tamparan di Lebak — meski keliru dari sisi prosedural — seharusnya tidak langsung dimaknai sebagai kekerasan, tetapi sebagai sinyal bahwa komunikasi moral di sekolah kita sedang dalam masalah. Guru ingin mendisiplinkan, murid ingin dihargai, tapi keduanya tidak lagi berbicara dalam bahasa yang sama. Maka, solusi terbaik bukanlah mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana agar pesan moral tidak lagi salah paham. Kita perlu mem

biasakan komunikasi yang berempati oleh guru, serta menanamkan rasa hormat terhadap otoritas kepada siswa. Dua arah komunikasi ini harus hidup berdampingan. Karena tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi ruang yang bising — penuh suara, tapi kehilangan makna.

Tamparan di Lebak mungkin telah reda. Tapi gema moralnya harus terus kita dengarkan: bahwa cinta dalam pendidikan tidak boleh disalahpahami, dan disiplin tidak harus ditakuti. Mungkin, kepala sekolah itu memang menampar. Tapi sejatinya, yang ingin ia bangun adalah kesadaran — agar anak-anak muda tidak kehilangan arah sebelum terlambat.