Konten dari Pengguna

Mendengar Denyut Nadi dari Pulau Buru

22 Maret 2017 9:06 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB

Kiriman Pengguna

Mendengar Denyut Nadi dari Pulau Buru

Okke Oscar

Tulisan dari Okke Oscar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Tulisan ini berawal dari cerita seorang teman.

Pada 2014 lalu, teman saya, Rey, terpilih sebagai salah satu mahasiswa yang berkesempatan untuk ikut ekspedisi yang diselenggarakan oleh Kopassus di Koridor Maluku dan Maluku Utara.

Setelah melewati seleksi panjang yang sungguh pelik, mulai dari penggemblengan mental dan fisik ala militer hingga psikotes, berangkatlah ia menuju kepulauan yang kaya akan rempah-rempahnya itu.

Empat bulan lebih ia di Maluku—tidak menetap, berpindah dari pulau ke pulau. Tugasnya adalah meneliti, melihat potensi apa yang dimiliki di tiap pulau, ketahanan wilayah, mendata masyarakat, serta pelestarian alam.

Hal yang paling membuat Rey semringah adalah ketika tahu bahwa ia akan dikirim ke Pulau Buru.

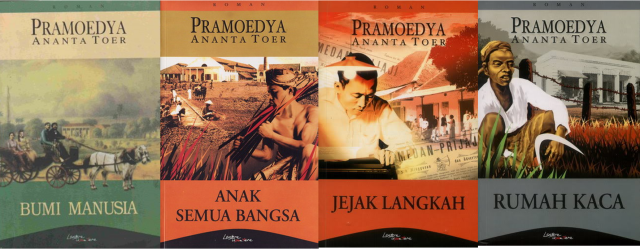

Perasaan yang dialami Bung Rey mungkin akan beda cerita jika itu terjadi pada masa Orde Baru. Buru, pulau yang menjadi saksi betapa raga yang terkungkung sekalipun, tidak akan mampu membungkam seorang Pramoedya Ananta Toer.

Hingga lahirlah masterpiece “Tetralogi Buru”.

Bagi segelintir orang yang pernah menjadi tahanan politik (tapol), Buru mungkin lebih pantas diibaratkan sebagai neraka.

Kerja paksa tanpa upah, disiksa, diperlakukan seperti sampah, hingga dibunuh. Seolah darah yang menetes dari tiap inci tubuh mereka halal hukumnya. Pembantaian terjadi bagai bentuk perayaan atas matinya rasa kemanusiaan.

Kisah kelam para tapol kembali menyeruak saat Rey bertemu dengan dua orang eks tapol bernama SL dari Desa Savanajaya dan RS dari Unit 14, Waetele. (Nama kedua eks tapol disamarkan).

Mereka berdua adalah eks tapol dari golongan B, dan termasuk golongan pertama yang dikirim ke Pulau Buru—bersama Pram dan anggota Sekretariat Pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Oey Hay Djoen.

RS membuka kisahnya sebelum dibuang ke Pulau Buru. Ia diciduk dan diinterogasi di Salemba. Penyiksaan dimulai dari makanan yang diberikan. Ia harus bertahan dengan memakan “hidangan” bercampur beling. Namun yang paling berkesan baginya adalah, ia pernah tinggal satu barak dengan Pram di Buru.

Berdasarkan penuturan SL dan RS, ada dua golongan yang dibuang ke Pulau Buru, yaitu golongan B dan golongan C. SL adalah mantan anggota lembaga sayap PKI, sedangkan RS adalah mahasiswa kiri.

Secara umum, golongan B adalah orang-orang yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI, Lekra, serta kaum intelek kiri. Berbeda dengan golongan C, kebanyakan dari mereka adalah buruh tani yang bahkan tidak bisa membaca alias buta aksara.

Pertama menapaki Pulau Buru, para tapol dipaksa berenang menyebrangi Kali Kayeli yang dipenuhi buaya. Saat itu, kondisinya lebih cocok digambarkan sebagai rawa-rawa daripada kali. Demi bertahan hidup dengan segala keterbatasan, mereka memakan apa saja, mulai dari makanan lokal seperti sagu, palawija, hingga biawak.

Adaptasi mau tidak mau harus mereka lakukan. Tidak hanya soal mengisi perut, tapi juga hidup berdampingan dengan penduduk asli. Dalam pengasingan, para tapol kerap dihantui rasa takut akan penduduk asli yang disebut orang gunung.

Kala itu orang gunung masih terbilang liar. Mitos yang berkembang hingga sekarang, jika ada orang gunung yang meninggal, salah satu anggota mereka akan turun gunung mencari orang yang mirip wajahnya dengan saudara mereka yang meninggal, kemudian dibunuh untuk menemani mayat saudara mereka.

Keberadaan tapol di Pulau Buru juga dimanfaatkan sebagai pekerja paksa untuk membuka lahan pertanian (sawah), ladang, dan hutan sagu. Tenaga mereka digunakan untuk realisasi program pembukaan lahan untuk tani yang juga dikenal dengan istilah “Tefaat Buru” (Tempat Pemanfaatan Pulau Buru).

Namun, istilah itu diprotes dan diganti menjadi “Inrehab” (Instalasi Rehabilitasi).

Sebelum membuka lahan tani, komoditi utama di Pulau Buru adalah kayu putih. Di sana kayu putih tumbuh liar di mana-mana. Bahkan VOC sempat membuat benteng di Regentschap Kayeli.

Ada yang bilang, kata Kayeli merupakan akronim dari “Kayoe Poetih Olie”. Dulu ‘regentschap’ mengacu pada kabupaten, kini Kayeli merupakan sebuah kecamatan di Pulau Buru.

Uniknya, saat pengasingan, jauh sebelum eksplorasi emas liar di kawasan Pulau Buru sebagaimana yang terjadi sekarang, seorang teman RS sesama tapol dengan latar belakang ilmu pertambangan, pernah menemukan satu titik di Pulau Buru yang ia sebut sebagai “urat emas”.

Tempat tersebut adalah Gunung Botak. Kabar mengenai urat emas itu mereka rahasiakan karena masih berstatus tapol dan berada dalam pengawasan tentara.

Selama masa represi, para tapol mencoba bertahan dengan mengandalkan keterampilan masing-masing. Mereka mulai membangun peradaban sendiri. Bercocok tanam, beternak, membuat irigasi—apapun dilakukan demi menyokong kehidupan yang lebih layak.

Wajah Buru yang mencekam berubah jadi lebih hidup. Sayangnya, segala upaya yang dilakukan para tapol untuk memberi nafas di tanah Buru tidak melenyapkan status yang terlanjur melekat sebagai “PKI”. Citra tapol tetap dicap buruk.

Sekitar 1980-1990, masih saat Soeharto berkuasa, ada program pemulangan kembali tapol ke daerah asalnya. Perlakuan diskriminatif tetap saja dialami oleh eks tapol. Penolakan dari kampung hingga sulitnya mendapat pekerjaan membuat sebagian eks tapol urung kembali.

Mereka memilih untuk menetap di Pulau Buru dan menikahi warga lokal. Seperti yang dilakukan SL dan RS.

Hidup sebagai petani atau pedagang dilakoni sebagian besar eks tapol sebagai mata pencahariannya. Beberapa juga ada yang menjadi PNS, tapi mungkin hanya hitungan jari.

Sekarang wilayah eks tapol di Buru menjadi wilayah termaju. Jaringan komunikasi, listrik, akses transportasi diperhatikan pemerintah.

Ketika ditanya, jika masa lalu bisa dikembalikan, apa yang akan SL dan RS ingin lakukan?

Raut wajah SL berubah sedih, SL tercekat. Sambil terbata dan nyaris tidak menaruh harapan sama sekali ia berkata, “Saya sudah memaafkan pemerintah orba (re: Orde Baru).”

Hal yang berbeda justru diperlihatkan oleh RS, ia hanya tertawa. Entah mencoba menutupi luka yang selama ini terpatri atau ia benar-benar sudah tidak peduli.

“Dasar tentara goblok!” RS berseloroh seraya tertawa (lagi).