Konten dari Pengguna

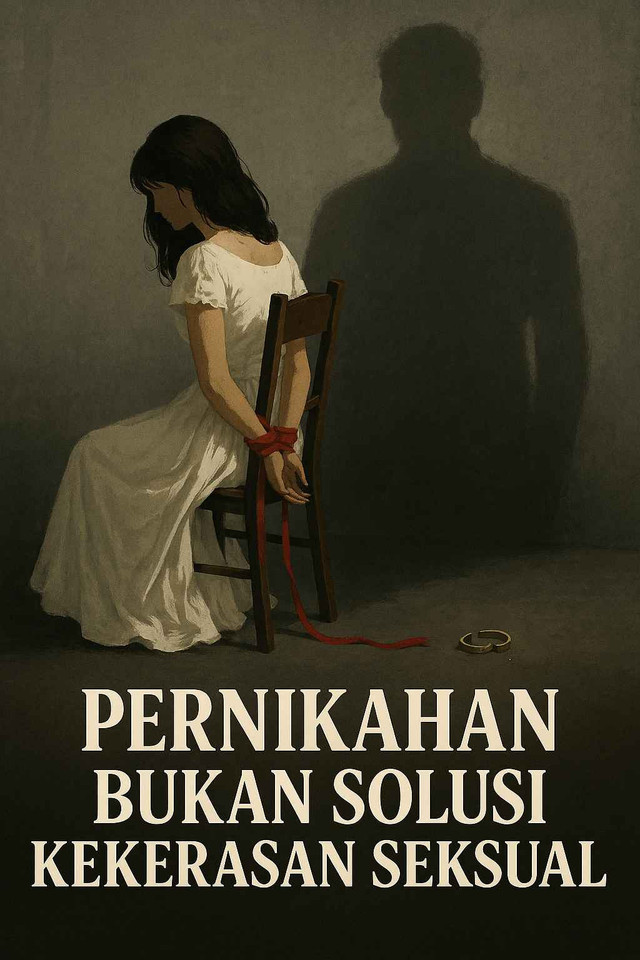

Pernikahan Bukan Solusi Kekerasan Seksual

25 Mei 2025 14:58 WIB

·

waktu baca 5 menit

Kiriman Pengguna

Pernikahan Bukan Solusi Kekerasan Seksual

Menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku bukan solusi, melainkan bentuk lanjutan dari kekerasan. Saatnya bersuara dan berpihak pada korban.Raden Siska Marini

Tulisan dari Raden Siska Marini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Bayangkan seorang remaja perempuan diperkosa oleh tetangganya. Alih-alih melaporkan ke polisi, keluarga justru memilih menyelesaikannya secara "kekeluargaan"—dengan menikahkan korban dan pelaku. Mirisnya, ini bukan cerita fiktif. Kasus semacam ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Di tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat praktik "menikahkan pelaku dan korban" masih kerap dijadikan alternatif penyelesaian oleh aparat desa dan tokoh masyarakat.

Kekerasan seksual bukan aib keluarga yang bisa ditutup dengan pernikahan. Ia adalah tindak kejahatan. Ketika korban dipaksa menikah dengan pelaku, kita sedang menyaksikan kekerasan yang dilegalkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh sistem yang memihak pelaku.

Pernikahan Bukan Jalan Keluar

Narasi “lebih baik dinikahkan daripada malu” mencerminkan budaya patriarkis yang menjadikan tubuh perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga. Dalam banyak kasus, pernikahan justru mengikat korban secara hukum dan sosial dengan pelaku, menjadikannya tahanan dalam penjara yang disahkan oleh norma.

Pernikahan bukanlah penebusan dosa. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pemulihan korban dan penghukuman pelaku ditegaskan sebagai prinsip utama. Pasal 4 UU TPKS menyebutkan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, keadilan, dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi.

Dengan kata lain, negara tidak mengakui pernikahan sebagai jalan keluar, tetapi menegaskan bahwa korban harus mendapatkan dukungan hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.

Solusi Damai yang Salah Kaprah

Sebagian orang menganggap pernikahan bisa menenangkan dua pihak. Tapi ini bukan pertikaian biasa. Dalam kekerasan seksual, ada pelaku dan ada korban. Tidak setara. Tidak adil. Menyatukan mereka dalam ikatan rumah tangga adalah logika sesat yang hanya memperpanjang penderitaan dan melegalkan kekerasan.

Budaya "Tutup Aib" Menormalisasi Kekerasan

Di banyak komunitas, budaya tutup aib menjadi alasan utama penyelesaian damai semu. Dalam laporan tahunan Komnas Perempuan, disebutkan bahwa mediasi dalam kasus kekerasan seksual kerap digunakan untuk “meredam konflik”, padahal bertentangan dengan prinsip non-kompromi terhadap pelanggaran HAM berat.

Sebuah artikel The Conversation Indonesia (2021) menjelaskan bahwa praktik ini juga didorong oleh ketimpangan kuasa dan ketidaktahuan hukum. Alih-alih melihat kekerasan seksual sebagai kejahatan publik, masyarakat memandangnya sebagai persoalan privat yang harus diselesaikan tanpa ribut.

Akibatnya, korban tidak hanya kehilangan keadilan, tetapi juga dipaksa menjalani kehidupan dengan orang yang menyakitinya, dalam relasi rumah tangga yang sarat dominasi.

Kasus-Kasus yang Pernah Terjadi

Salah satu kasus yang sempat ramai di media adalah peristiwa di Sulawesi Selatan (2022), di mana seorang anak perempuan korban pemerkosaan dipaksa menikah dengan pelaku yang usianya jauh lebih tua. Alasannya? Agar tidak “memalukan” keluarga.

Ironisnya, pernikahan itu dilakukan secara sah secara adat, dan pihak berwenang setempat justru memfasilitasi prosesnya. Ini menunjukkan lemahnya perspektif korban bahkan di tingkat aparat yang seharusnya melindungi.

Negara dan Masyarakat Harus Hadir Bersama

Negara tidak boleh netral dalam persoalan ini. Pendekatan “kekeluargaan” dalam kasus kekerasan seksual adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban. Petugas kepolisian, perangkat desa, hingga tokoh agama harus mendapatkan pelatihan khusus soal UU TPKS dan pendekatan berbasis korban.

UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian di luar jalur hukum untuk kekerasan seksual. Aparat yang memfasilitasi praktik ini dapat dikenai sanksi etik hingga pidana karena menghambat proses keadilan dan memperkuat impunitas pelaku.

Namun, upaya negara tidak akan cukup tanpa keterlibatan masyarakat. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan opini publik dibentuk oleh logika patriarkis dan rasa malu yang salah tempat. Masyarakat harus teredukasi bahwa menikahkan korban dan pelaku bukan penyelesaian, tapi pelanggaran lanjutan. Literasi hukum dan perspektif korban harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif.

Dari perspektif agama pun, kekerasan seksual adalah bentuk kezaliman. Tidak ada dasar syar’i yang membenarkan pernikahan sebagai solusi atas kekerasan. Islam, misalnya, sangat menjunjung tinggi ridha dan perlindungan terhadap perempuan dalam akad nikah. Pernikahan tanpa persetujuan bebas adalah batil secara etika maupun nilai agama.

Praktik menikahkan korban dan pelaku sejatinya adalah bentuk kontrol sosial atas tubuh perempuan. Ini bukan tentang keadilan, tapi tentang mempertahankan wajah masyarakat yang enggan mengakui kesalahan sistemiknya. Korban kembali dijadikan objek, bukan subjek.

Dalam Pedoman Pemulihan Korban Kekerasan Seksual (YLBHI, 2020), disebutkan bahwa pemulihan harus mencakup dimensi keadilan hukum, dukungan psikososial, dan rekonstruksi relasi sosial yang aman. Pemulihan bukan tentang melupakan kejadian, tetapi memulihkan kuasa korban atas dirinya.

Membongkar Budaya, Membangun Perspektif Baru

Kita harus membongkar pandangan lama yang menempatkan kehormatan perempuan sebagai tanggung jawab kolektif keluarga. Ketika terjadi kekerasan seksual, yang harus merasa malu adalah pelaku, bukan korban. Menjadikan pernikahan sebagai solusi justru membungkam korban dan memutihkan pelanggaran.

Dalam buku Rape and the Politics of Law oleh Cassia Spohn (1999), dijelaskan bahwa banyak sistem hukum di dunia—termasuk Indonesia—pernah dan masih berupaya "menyederhanakan" kekerasan seksual melalui lembaga perkawinan. Ini merupakan sisa dari sistem patriarki legal yang menganggap perempuan sebagai properti.

Untuk melawan warisan ini, kita harus mulai dari edukasi. Literasi hukum, pendidikan seksualitas, dan kampanye anti-kekerasan harus diarusutamakan sejak dini. Masyarakat juga harus dibekali keberanian moral untuk bersuara dan berdiri di pihak korban, bukan menyuruh mereka diam demi damai.

Jangan Bungkam Korban, Jangan Legalkan Pelaku

Pernikahan antara korban dan pelaku kekerasan seksual bukan solusi. Itu adalah kekerasan yang dilegalkan. Kita tidak bisa membiarkan praktik ini terus berlangsung atas nama adat, agama, atau nama baik.

Jangan lagi bungkam korban dengan nasihat palsu dan pernikahan paksa. Jangan beri pelaku rumah tangga, berikan proses hukum. Jika kita terus diam, maka kita pun ikut melegalkan kekerasan. Sudah saatnya kita berpihak, bukan membiarkan.

Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami kekerasan seksual, segera hubungi lembaga pendamping seperti Komnas Perempuan atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikologis yang aman dan berpihak.

Dan jika kamu bukan korban, kamu tetap bisa berperan: jangan menyarankan pernikahan sebagai solusi, dukung pelaporan, tegur narasi yang menyalahkan korban, dan edukasi orang-orang di sekitarmu. Diam berarti turut menyetujui. Suara publik bisa menyelamatkan hidup seseorang.