Konten dari Pengguna

Jebakan Multilingual: Saat Ambisi Bahasa Asing Mengorbankan Kedalaman Belajar

26 Oktober 2025 12:00 WIB

·

waktu baca 5 menit

Kiriman Pengguna

Jebakan Multilingual: Saat Ambisi Bahasa Asing Mengorbankan Kedalaman Belajar

Kritik reflektif atas ambisi kebijakan multibahasa di sekolah Indonesia yang kerap mengorbankan kedalaman belajar dan esensi kemanusiaan dalam pendidikan bahasa.FX Risang Baskara

Tulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kepala saya sedikit pening belakangan ini, mencoba mengikuti arah angin kebijakan bahasa di sekolah kita. Baru saja kita menarik napas lega (atau malah mungkin menahan napas cemas) mendengar rencana mulia mewajibkan Bahasa Inggris sejak dini di SD pada 2027, tiba-tiba datang pengumuman lain yang tak kalah mengejutkan: Bahasa Portugis kini menjadi "prioritas". Disebutkan alasannya demi hubungan baik dengan Brasil dan peluang kerja di luar negeri.

Saya membayangkan kurikulum sekolah kita seperti sebuah meja prasmanan yang kian sesak. Setelah hidangan wajib Bahasa Indonesia dan muatan lokal, kini tersaji Bahasa Inggris, lalu ditambah lagi Portugis, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, Rusia…. Daftar (panjang) yang ambisius, tentu saja. Tapi pertanyaan saya sederhana saja: apakah kita sedang menyiapkan hidangan kaya rasa yang menutrisi jiwa, atau sekadar menumpuk piring-piring lauk yang membuat tamu undangan (baca: siswa dan guru) malah kekenyangan dan mulai mual?

Inggris yang Direncanakan, Portugis yang Mengejutkan: Simfoni atau Kakofoni?

Rencana mewajibkan Bahasa Inggris, setidaknya di atas kertas, tampak lebih terstruktur. Ada target waktu di 2027. Ada fokus pada percakapan untuk kelas rendah, bukan melulu grammar. Ada pula janji pelatihan besar-besaran bagi ribuan guru SD, bahkan dengan pendekatan yang terdengar begitu ideal: mindful, joyful, meaningful; kata-kata kunci yang mengingatkan saya pada semangat Pembelajaran Mendalam yang baru saja dicanangkan. Sebuah orkestrasi yang, jika dimainkan dengan benar, mungkin bisa menghasilkan melodi yang indah.

Namun, pengalaman mengajarkan saya untuk skeptis. Mampukah kita, dalam waktu kurang dari dua tahun, melatih ribuan guru (yang sebagian besar mungkin belum pernah mengajar Bahasa Inggris) hingga mencapai level kompetensi yang memadai (CEFR A2, kata mereka)? Mampukah pelatihan singkat itu benar-benar menanamkan semangat mindful, joyful, meaningful, atau hanya akan menjadi ritual birokrasi yang senang centang-mencentang sertifikat? Saya khawatir, niat baik ini bisa dengan mudah kandas di karang realitas: beban guru yang sudah terlalu berat, disparitas kualitas antar daerah, dan budaya latah kita dalam mengadopsi kebijakan baru tanpa persiapan matang.

Lalu, datanglah "prioritas" Bahasa Portugis. Sebuah keputusan yang terasa begitu tiba-tiba, diumumkan setelah pertemuan bilateral, seolah terinspirasi oleh momen diplomatik ketimbang kajian pedagogis yang mendalam. Saya tidak menentang belajar Bahasa Portugis, tentu saja tidak. Tapi cara pengumumannya, dan justifikasinya yang terdengar begitu pragmatis (demi hubungan negara dan pekerjaan) membuat saya bertanya-tanya. Jika Bahasa Inggris yang sudah direncanakan saja persiapannya masih penuh tanda tanya, bagaimana nasib bahasa-bahasa "prioritas" baru ini? Siapa yang akan mengajar? Kapan gurunya dilatih? Dari mana sumber dayanya?

Saya khawatir, alih-alih sebuah simfoni multibahasa yang harmonis, kita justru sedang menciptakan sebuah kakofoni kebijakan yang membingungkan dan membebani sekolah.

Bahasa Bukan Sekadar Alat, Tapi Jendela Jiwa

Di sinilah letak kegelisahan saya yang paling mendasar. Kita terlalu sering membicarakan bahasa asing dari kacamata kuda utilitas semata: penting untuk daya saing global, penting untuk ekonomi, penting untuk diplomasi. Semua itu mungkin benar. Tapi kita lupa, atau sengaja melupakan, esensi terdalam dari belajar sebuah bahasa.

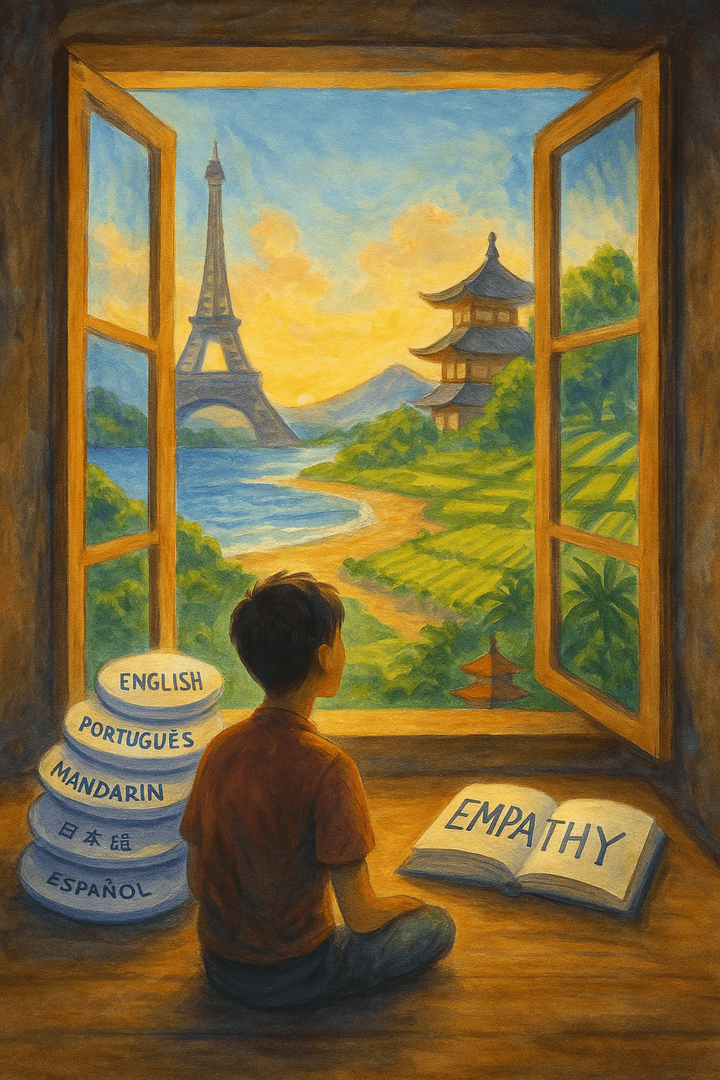

Bagi saya, belajar bahasa asing bukanlah sekadar mengakuisisi alat komunikasi baru. Ia adalah sebuah perjalanan untuk memanusiakan diri kita, sebuah proses humanisasi seperti yang diajarkan Romo Driyarkara. Ketika kita belajar bahasa lain, kita tidak hanya belajar kosakata dan tata bahasa. Kita belajar cara berpikir yang berbeda. Kita belajar melihat dunia dari sudut pandang budaya lain. Kita belajar berempati pada cara orang lain merasakan dan mengungkapkan dunianya. Bahasa adalah jendela jiwa sebuah bangsa.

Apakah pendekatan kita saat ini( menjejalkan sebanyak mungkin bahasa ke dalam kurikulum dengan alasan pragmatis) akan membuka jendela-jendela itu? Atau hanya akan mengajarkan siswa cara memesan kopi atau menanyakan arah di bandara, tanpa pernah benar-benar menyentuh kedalaman budaya di baliknya?

Saya teringat pada Romo Mangun, yang selalu menekankan pendidikan yang memerdekakan dan kontekstual. Pendidikan bahasa yang sejati seharusnya memerdekakan kita dari tempurung ke-aku-an kita, membuka mata kita pada kekayaan cara manusia memaknai hidup. Ia seharusnya kontekstual, bukan sekadar meniru penutur asli, tapi juga memahami bagaimana bahasa itu hidup dan berinteraksi dalam masyarakatnya.

Apakah mungkin mencapai kedalaman seperti itu jika kita hanya punya waktu 2 jam pelajaran seminggu, diajarkan oleh guru yang mungkin baru kemarin sore dilatih, di tengah riuh rendahnya tuntutan kurikulum lainnya? Saya khawatir, kita hanya akan menghasilkan generasi yang fasih di permukaan, namun dangkal dalam pemahaman lintas budaya. Generasi yang bisa berbicara banyak bahasa, tapi tak punya apa-apa untuk dikatakan.

Kembali ke Akar: Mengajar Bahasa dengan Jiwa

Maka, alih-alih terus menambah daftar bahasa "prioritas" yang harus dijejalkan ke sekolah, mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya: bagaimana kita bisa mengajarkan bahasa (bahasa apa pun itu, termasuk Bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita) dengan lebih mendalam?

Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pelajaran Bahasa Inggris (atau Portugis, atau Mandarin) tidak hanya menjadi beban hafalan kosakata baru, tetapi menjadi sebuah petualangan yang mindful, joyful, dan meaningful? Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi Generative AI misalnya, bukan hanya sekadar untuk latihan grammar otomatis, tetapi untuk menghubungkan siswa kita secara otentik dengan penutur asli di belahan dunia lain?

Saya percaya, masalah kita bukanlah kekurangan pilihan bahasa di sekolah. Masalah kita adalah kekurangan kedalaman dalam cara kita mengajarkannya. Kita butuh guru bahasa yang tidak hanya kompeten secara linguistik, tetapi juga kaya secara budaya dan pedagogis. Kita butuh kurikulum yang memberikan ruang untuk eksplorasi sastra, film, musik, dan percakapan otentik, bukan hanya latihan soal ujian.

Mungkin, jika kita berhasil mengajarkan satu bahasa asing saja dengan sungguh-sungguh, dengan jiwa, hingga anak-anak kita benar-benar merasakan keindahan memahami dunia lain, itu akan jauh lebih berharga daripada sekadar bisa menyapa dalam sepuluh bahasa berbeda.

Dunia memang berubah. Kemampuan berbahasa asing itu penting, saya pun setuju. Tapi mari kita hadirkan bahasa-bahasa dunia itu ke sekolah kita bukan sebagai daftar menu ambisius yang harus dicentang, melainkan sebagai hidangan jiwa yang dimasak dengan cinta dan disajikan dengan kearifan lokal.

Salam Cerdas dan Humanis.