Konten dari Pengguna

Perlukah Metode Pengukuran Kemiskinan BPS Direvisi?

15 Juni 2025 17:35 WIB

·

waktu baca 5 menit

Kiriman Pengguna

Perlukah Metode Pengukuran Kemiskinan BPS Direvisi?

Indonesia bisa menggabungkan pendekatan Amerika dan Eropa sekaligus. Hitung pendapatan, bansos, pengeluaran, resiko eksklusi sosial serta situasi pekerjaan warga agar ukuran kemiskinan lebih manusiawiYanu Endar Prasetyo

Tulisan dari Yanu Endar Prasetyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap kali Bank Dunia merilis garis dan data kemiskinan terbaru, selalu muncul debat dan kontroversi. Publik pun membandingkan hasil perhitungan Bank Dunia dengan BPS. Meski tujuan dan metode yang dipakai berbeda, publik tak mau ambil pusing.

Bagi masyarakat, garis kemiskinan BPS dianggap terlalu rendah, dan dianggap kurang relate dengan situasi ekonomi masyarakat saat ini. Pertanyaanya, haruskah metode pengukuran kemiskinan kita (BPS) direvisi?

Kegundahan ini sebenarnya tak hanya dihadapi oleh Indonesia. Hampir semua negara menghadapi kritik dalam pengukuran garis kemiskinan ini, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.

Sejauh ini, Amerika punya dua cara untuk mengukurnya: Official Poverty Measure (OPM) dan Supplemental Poverty Measure (SPM). Tujuannya sama, tapi cara kerjanya berbeda.

Sementara itu, Eropa lebih maju lagi. Mereka menekankan pentingnya variabel eksklusi sosial dan ketenagakerjaan. Kemiskinan lebih dari sekadar kekurangan pendapatan. Ia menyangkut harga diri, akses, dan kemampuan bertahan hidup setiap warga.

OPM: Ukuran Resmi Sejak 1969

OPM adalah ukuran kemiskinan resmi di AS. Dikembangkan oleh Mollie Orshansky, seorang ahli jaminan sosial. Awalnya, ia menghitung biaya makan minimum untuk setiap keluarga. Angka itu lalu dikalikan tiga, karena diasumsikan sepertiga pengeluaran rumah tangga rata-rata dihabiskan untuk makanan.

Pemerintah AS pun menetapkan ambang kemiskinan berdasarkan metode itu. Kalau pendapatan tunai keluarga lebih kecil dari ambang yang ditetapkan, mereka dianggap miskin. Contohnya, keluarga berisi 2 orang berpendapatan $26.000/tahun dianggap miskin karena ambangnya adalah $29,160/tahun (2025) untuk keluarga 2 orang (angka ini bervariasi mengikuti daerah dan jumlah keluarga).

Tapi OPM hanya menghitung pendapatan tunai. Bantuan seperti pangan, subsidi rumah, dan pengurangan pajak tidak ikut dihitung. Biaya penting seperti transportasi dan kesehatan juga diabaikan. Meskipun berguna untuk tren jangka panjang, banyak ahli yang menilai OPM sudah ketinggalan zaman.

SPM: Cermin Baru yang Lebih Realistis

Untuk menutupi kekurangan OPM, lahirlah SPM di tahun 2011. SPM dibuat agar lebih mendekati kenyataan hidup orang AS saat ini.

Ambang kemiskinannya tidak lagi hanya dari biaya makan, tapi dari kebutuhan dasar lain: makanan, tempat tinggal, dan utilitas. SPM juga disesuaikan dengan biaya hidup di tiap daerah. Tinggal di New York tentu beda dengan di pedesaan Missouri, misalnya.

Yang dihitung dalam SPM juga lebih lengkap: Pendapatan tunai plus bantuan non-tunai, lalu dikurangi pajak, ongkos kerja, biaya daycare, dan pengobatan.

Misalnya, keluarga punya penghasilan $30.000, dapat bantuan sosial $5.000, dan keluar biaya $6.000. Maka sumber daya bersih mereka $29.000. Jika ambang SPM daerahnya $35.000, maka mereka tetap dianggap miskin.

SPM menunjukkan peran besar bantuan pemerintah. Tanpa ukuran ini, dampak program seperti SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) atau Medicaid sulit untuk dilihat.

SPM juga memperlihatkan beban tersembunyi keluarga, seperti biaya anak, kesehatan, dan transportasi. Artinya, dengan dua metode ini, kemiskinan bisa dilihat lebih utuh. OPM bisa melihat tren jangka panjang, sementara SPM memberi gambaran yang lebih jujur soal situasi hari ini.

Bagaimana Eropa Mengukur Kemiskinan?

Berbeda dengan AS, pengukuran kemiskinan di Eropa tidak hanya melihat soal uang/penghasilan semata. Kemiskinan juga berarti terpinggirkan dari kehidupan layak.

Uni Eropa memakai ukuran bernama AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion). AROPE menggabungkan tiga aspek kehidupan sekaligus: pendapatan, deprivasi material dan sosial, serta status pekerjaan.

Seseorang dikatakan miskin apabila, pertama, pendapatannya di bawah 60% median nasional. Kedua, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (7 dari 13 kebutuhan dasar). Ketiga, hidup dalam keluarga yang orang dewasanya hanya bekerja 20% atau kurang dari total potensi waktu kerja selama dua belas bulan terakhir (lebih banyak menganggur). Jika seseorang masuk satu kategori saja, dia sudah dianggap miskin.

Jadi, di negara-negara Uni Eropa, kemiskinan bukan hanya soal gaji yang kecil. Tapi juga tentang akses pada kebutuhan dasar dan pekerjaan. Barang kebutuhan dasar itu contohnya tak mampu beli daging dua kali seminggu. Atau tak sanggup bayar tagihan tepat waktu. Atau tak punya uang untuk liburan tahunan keluarga.

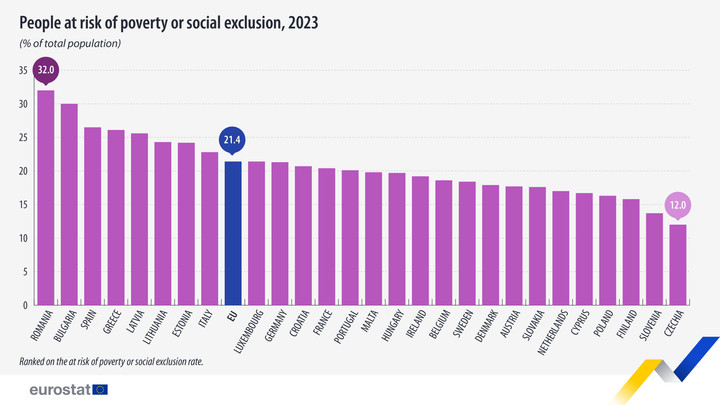

Data tahun 2023 menunjukkan sekitar 1 dari 5 warga Eropa berada dalam risiko kemiskinan atau eksklusi sosial. Negara dengan angka tertinggi adalah Bulgaria, Rumania dan Spanyol. Sementara yang terendah adalah Republik Ceko, Slovenia dan Finlandia (Lihat grafik di bawah).

Apa Pelajaran yang Bisa Kita Petik?

Ada banyak hal yang bisa kita petik dari cerita Amerika dan Eropa di atas. Terutama soal cara kita menghitung dan memahami kemiskinan.

Saat ini, Indonesia masih memakai garis kemiskinan berbasis pengeluaran minimum untuk makanan dan non-makanan. Itu penting, tapi belum cukup.

Seperti AS yang mengembangkan SPM, Indonesia juga perlu ukuran baru yang lebih lengkap dan multidimensi. Misalnya, mempertimbangkan akses ke layanan dasar (air bersih, sekolah, kesehatan), jumlah bantuan sosial yang diterima, dan beban hidup tambahan seperti biaya internet, sewa dan transportasi.

SPM juga mengajarkan kita satu hal penting: Kemiskinan itu bukan hanya soal penghasilan. Ia juga soal beban hidup dan akses terhadap bantuan/perlindungan sosial.

Dengan pendekatan ini, kita bisa tahu apakah PKH atau BPNT, misalnya, cukup membantu keluarga keluar dari kemiskinan? atau, berapa banyak orang jatuh miskin karena biaya berobat atau sekolah yang melonjak?

Indonesia bisa belajar dari keduanya secara bersamaan. Gabungkan pendekatan Amerika dan Eropa dengan konteks lokal. Hitung pendapatan, bantuan sosial, pengeluaran, resiko eksklusi sosial serta situasi pekerjaan warga.

Dengan begitu, ukuran kemiskinan akan lebih manusiawi. Dan kebijakan yang lahir bisa lebih tepat sasaran. Untuk itu, para pembuat kebijakan dan ahli di tanah air perlu segera duduk bersama.

Bappenas bisa memimpin kolaborasi antar kementerian, BPS, BRIN, kampus, dan lembaga masyarakat (NGO) terkait untuk merumuskan ulang metode pengukuran kemiskinan. Agar pengukuran kemiskinan kita lebih jujur memotret realitas, dan harapannya, menjadi lebih inklusif.